本网讯 5月17日下午,中国传媒大学教授、博士生导师,国家督学、国家语言文字工作委员会咨询委员、中国语文现代化学会会长、教育部语言文字应用管理司原司长姚喜双应邀在绿瓦大礼堂为永利集团师生作题为“经典诗文诵读艺术”的学术讲座。讲座由新闻与传播学院主办,院长郑国华主持,艺术学院院长韩春英、副院长林毅、副书记高敏出席,新闻与传播学院、艺术学院200余名师生参加。

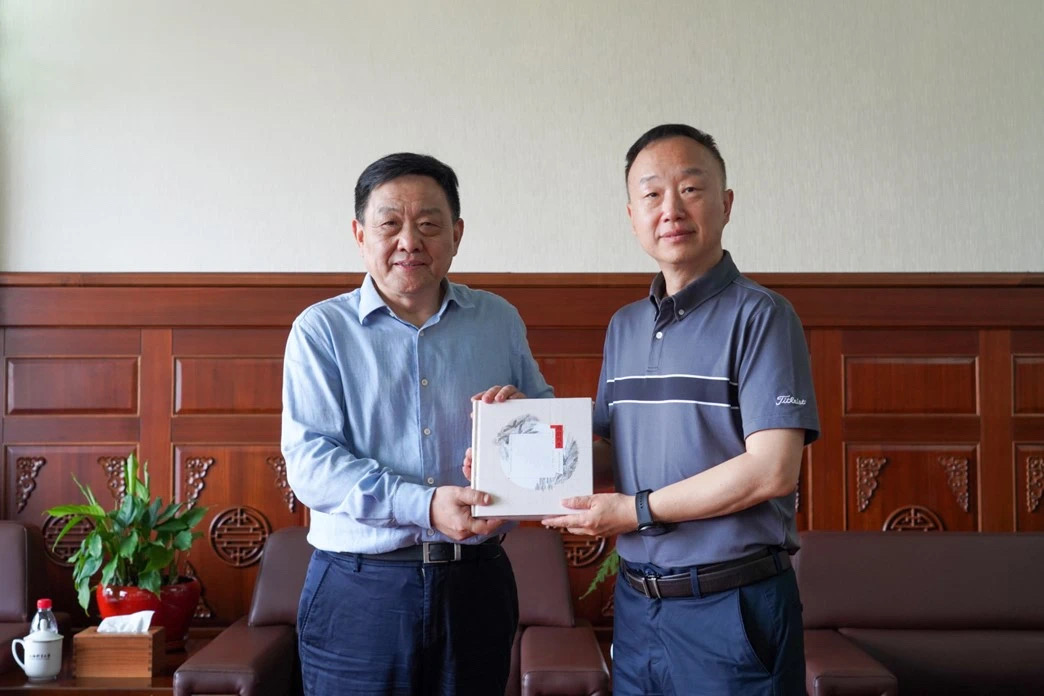

在讲座正式开始之前,党委副书记潘勤代表学校接受了姚喜双教授所捐赠的书籍《毛泽东诗词赏析与朗诵》及《琅琅四季——二十四节气古诗词读与赏》,并对其长期以来对学校人文教育事业的支持表达了诚挚的谢意。

讲座中,姚喜双教授以范仲淹《岳阳楼记》、苏轼《水调歌头·明月几时有》、杜甫《春夜喜雨》三篇经典作品为例,凭借深厚的文学素养、丰富的诵读经验和充沛的教学热情,围绕古典诗文的诵读技巧与艺术表达,与现场学生进行了深入交流。讲解了如何把握文本重心、准确传达意义并融入情感,使诵读更加生动自然、感染力更强。在姚教授的带领下,现场的同学们逐句拆解文本,在字里行间搭建起了一座声音的立体迷宫。

姚喜双教授围绕诵读艺术展开深度分享,指出诵读是语言艺术与精神意蕴深度交融的体现,其核心在于以声传文,挖掘诗文的多维价值。他强调,诵读需扎根文本分析,借助“层次划分”梳理文章脉络,通过“主次把控”凸显关键内容,以“内三外四”等实用技巧实现精准表达;同时,主张结合个人生活感悟与历史文化语境,以“对象感”搭建与听众的情感桥梁,让声音承载起文化记忆。

整场讲座内容丰富、深入浅出,兼具理论高度与实践指导,令新闻与传播学院、艺术学院师生受益匪浅,现场师生互动踊跃、氛围热烈。作为教育部语用司原司长、中国传媒大学博士生导师,姚喜双教授不仅是国家社会科学基金重大项目“百年中国播音史”的首席专家,更是推动中华经典传播的实践家。此次,姚喜双教授以“诵读艺术”为钥,为广大师生打开了 “声音诠释经典、传播赋能文化” 的新视域。作为新闻专业、汉语国际教育专业、播音与主持艺术的教育者与学习者,师生们深刻感知到,在融媒体时代,声音不仅是信息的载体,更是文化认同的纽带。姚喜双教授总策划的《中国诗词大会》,组织开展和实施的中华经典诵写讲工程等,也正是通过“视听语言+文化IP”的创新传播,让经典诗文从故纸堆中“活”起来,从纸页跃入人心。

本次讲座是永利集团人文学科夯实语言媒介素养和提升文化传播能力的重要举措之一,对进一步营造浓厚的校园文化氛围、推动中华经典诗文的传承与传播起到了积极促进作用。经典诵读的价值,不仅在于唤醒母语文化的基因,更在于构建跨学科、跨语言、跨文化的传播桥梁,以传播激活文明密码。通过“视听化表达、融媒体叙事、国际化传播”,让经典“活”起来、“走出去”。这也启示广大师生——新传人的使命,是用专业所长将“诵读之美”转化为“传播之力”。

[作者/祝铭 何子阳 摄影/雷一鸣 周可 樊珈汐]

[报送单位/新闻与传播学院]

[责任编辑/董杨华]